Wer erstlich die auszmessung der welt Geometriam/unnd die rechenkunst Arithmeticam/ erfundenn hab.

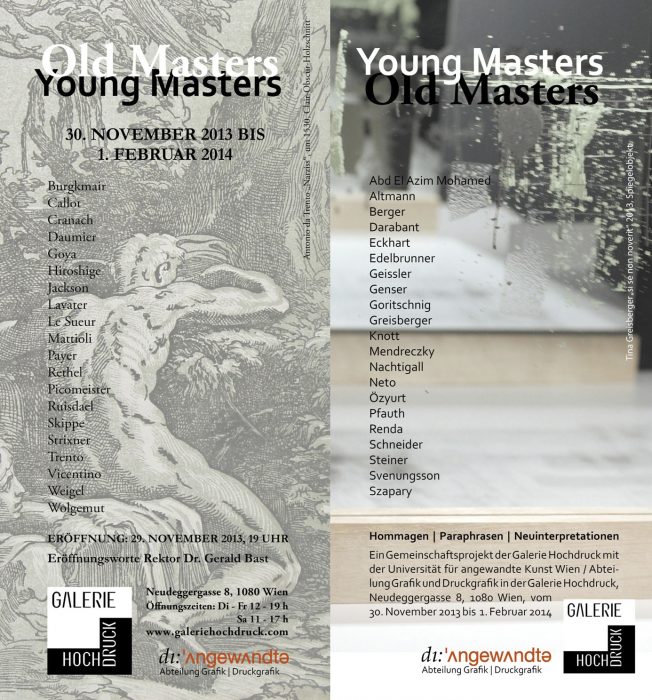

Das achtzehent Capitel

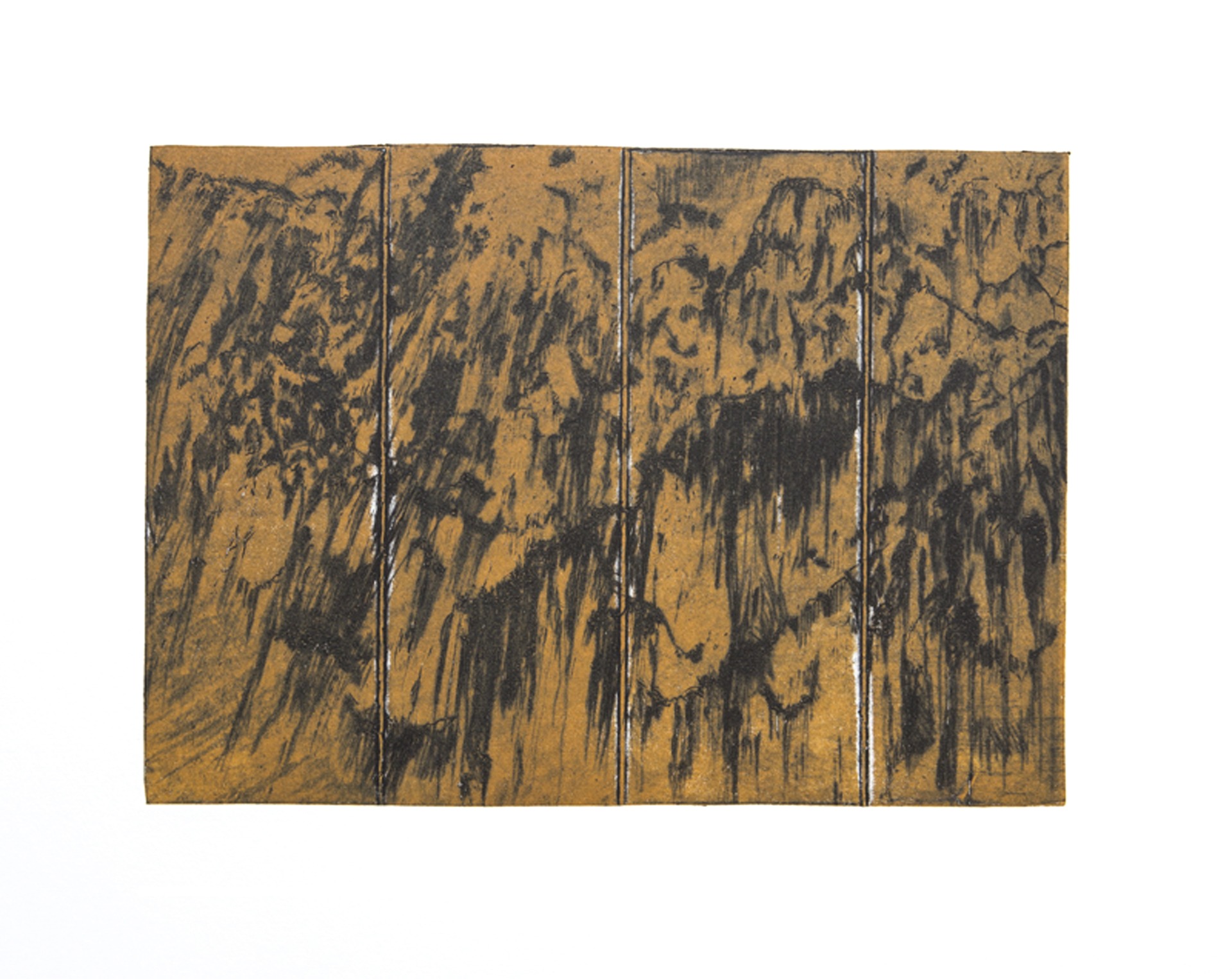

Holzschnitt mit Landkarte auf Bütten

Aus: Polydorus Vergilius Urbinas ; Von den Erfindern der ding, Heinrich Steiner 1544 (EA 1534), mit 134 Holzschnitten vom Petracammeister, Hans Schäuffelein u. a.

Das Hauptwerk des aus Urbino stammenden Humanisten Polydorus Vergilius „de rerum inventoribus“ kam 1499 in Venedig zuerst auf Lateinisch heraus. Ab 1502 lebte Polydorus hauptsächlich in England, wo er die quellenkritische Geschichte des Landes schrieb.

De rerum inventoribus 1521 um fünf Bücher über christliche Institutionen erweitert, 1534 zum ersten Mal ins Deutsche übersetzt, stellt eine frühe Kulturgeschichte der damals bekannten Welt dar. „Erfindung“ ist hier also nicht nur im technischen Sinne, sondern vor allem auch als kulturelle Errungenschaft zu sehen. Entsprechend abwechslungsreich ist die Wahl der Themen, denen sich Polydor widmet, vom Anfang der Sprachen, der Religionen, der Schreib- und Dichtkunst, über die Geschichte der Musik, Philosophie, Astrologie und Medizin bis zur Entwicklung der Zauberkünste und Traumauslegung, aber auch der Gesetzgebung und eben der „Vermessung der Welt“.

Ähnlich wie Hartman Schedel in seiner „Weltchronik“ von 1493 verwendete Polydorus eine beeindruckende Anzahl von Quellen, nämlich genau 155 Titel von Autoren der Antike und des frühen Mittelalters sowie solche der Kirchenväter. Das Durchforsten all dieser Quellen nach sachbezogenem Material muss enorm viel Zeit in Anspruch genommen haben und stellt an und für sich eine riesige Leistung dar. Das Buch war außerordentlich populär, wurde in fünf Sprachen übersetzt und allein zu Polydors Lebzeiten 40 Mal nachgedruckt. Mitte des 16. Jahrhunderts wurde es von der Inquisition auf den Index der verbotenen Bücher („index librorum prohibitorum“) gesetzt.

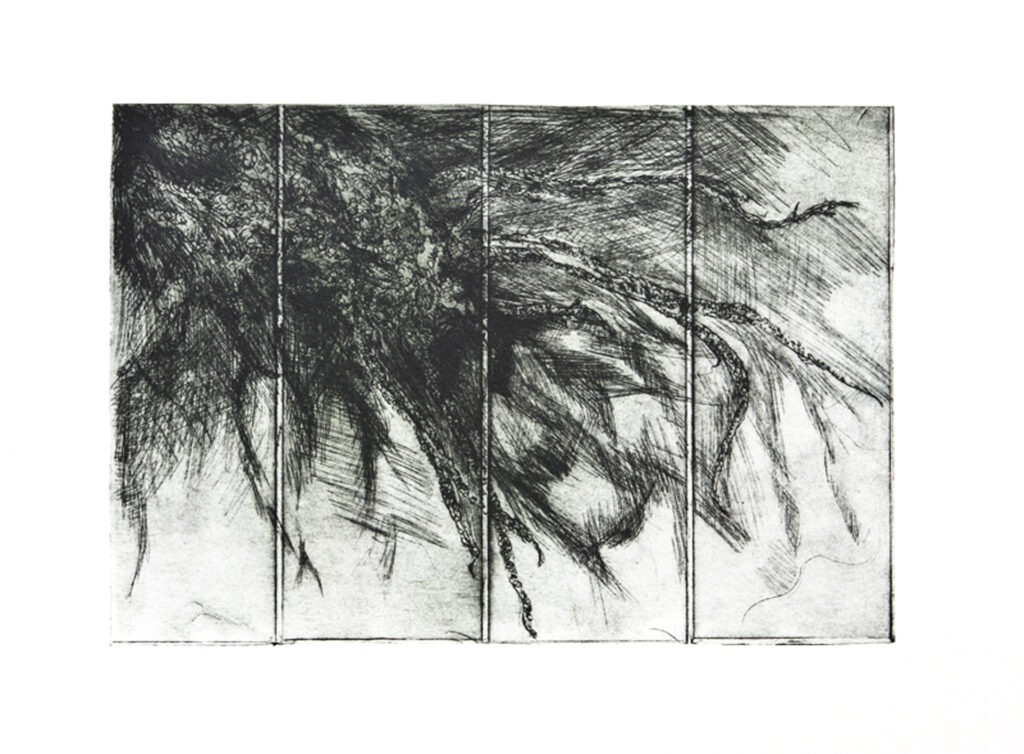

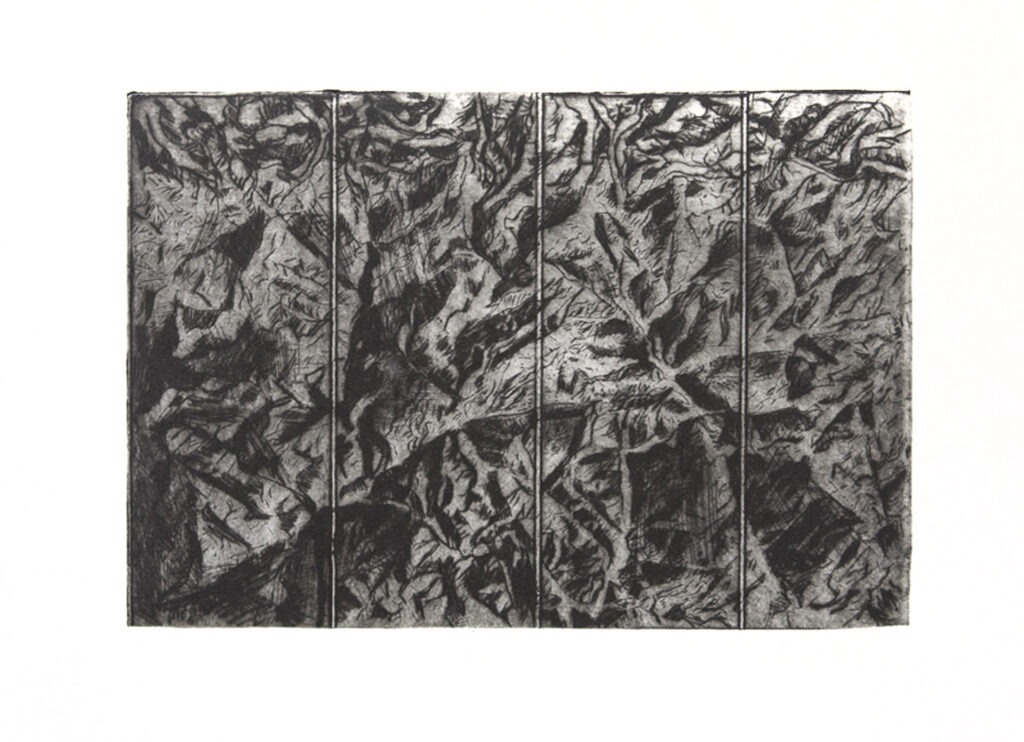

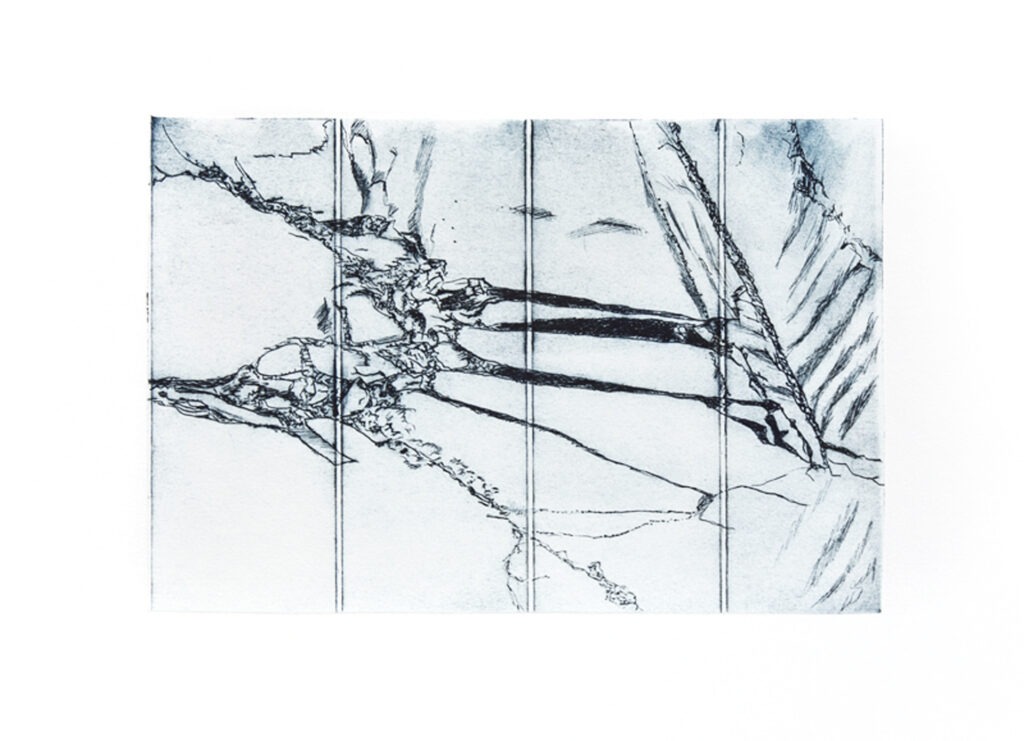

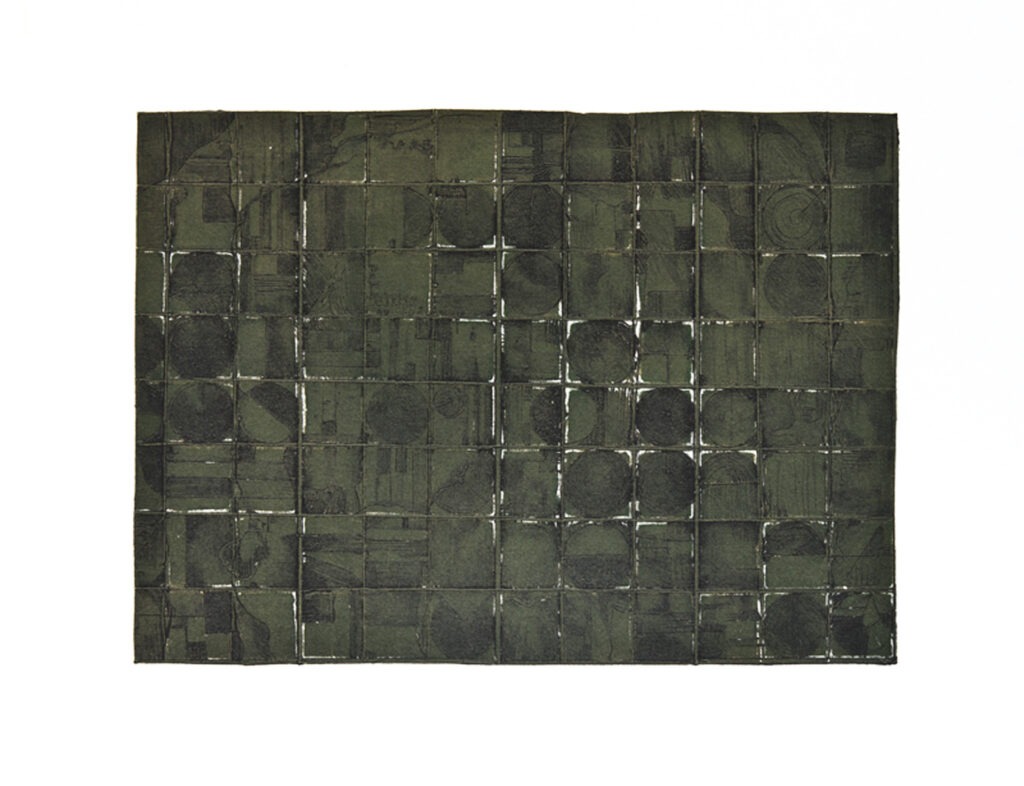

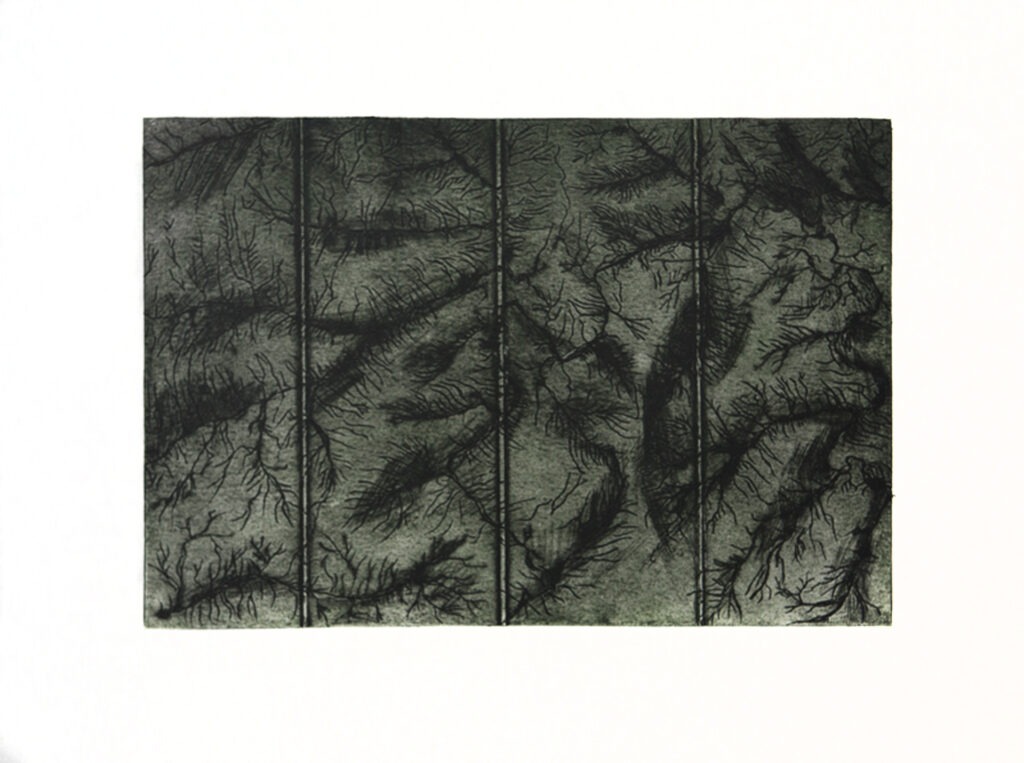

„KANSAS“

Die Vermessung der Welt und der Versuch, diese zu kartographieren, uns Übersicht und Orientierung zu verschaffen, hat unglaublich kreatives Potential entfesselt. Dass wir dennoch nicht die geringste Ahnung haben, wo wir uns befinden, spielt da schon fast keine Rolle mehr.

Die Karton-grafische Mappe, gedruckt von Tetra Pak, die von der faszinierenden grafischen Qualität der Bilder ausgeht, die sich durch den Blick von Außen auf die Welt ergeben, pendeln zwischen Typus und Momentaufnahme. Die Abstraktion in der Darstellung wird bewusst betont, erlaubt sie es doch, in aller menschlichen Verlorenheit zu vermessen, zu verteilen und zu hoffen, Vorteil ziehen zu können, sei er nun pekuniär, militärisch strategisch oder ideologisch.

Und doch starren wir nur auf die Verpackung der Welt, wissend, dass wir nicht mehr in Kansas sind.

gedruckt in Hoch-und Tiefdruck auf Büttenpapier

Blatt: ca 38 x 54 cm

Motiv: ca 18 x 27 cm Auflage: 3

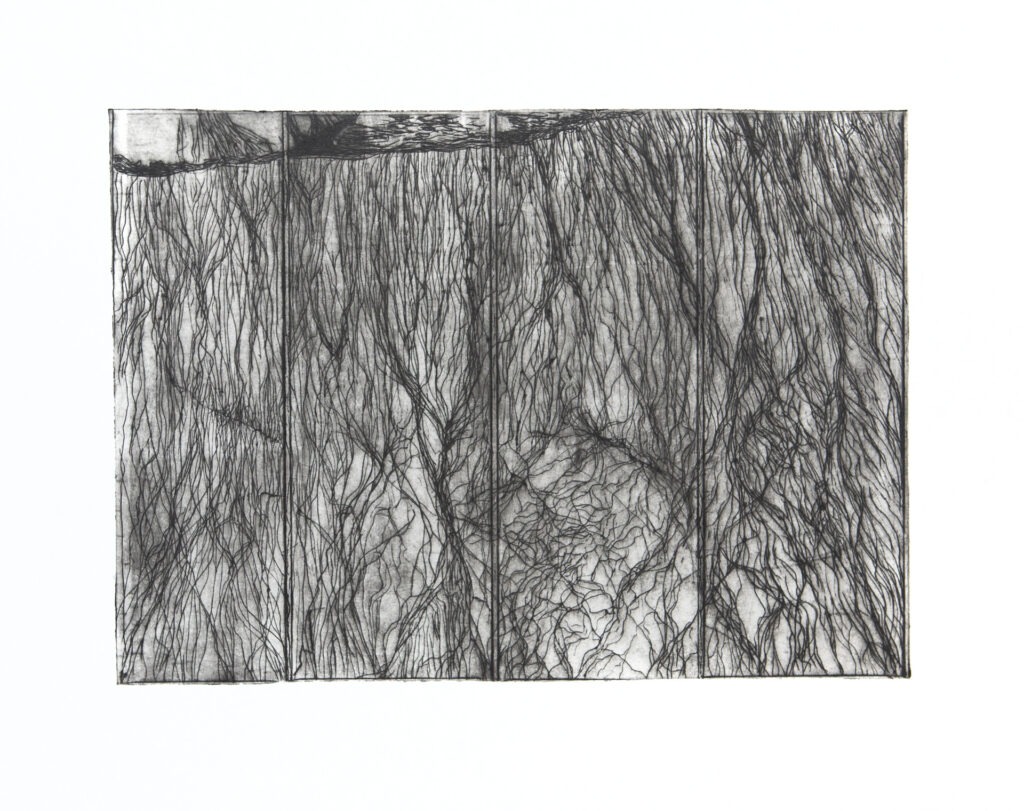

Ein Meisterwerk ist ein komplexes Konstrukt aus Materialität und Konzept, Handwerk und Theorie, autistischer Vertiefung und kommunikativer Offenheit.

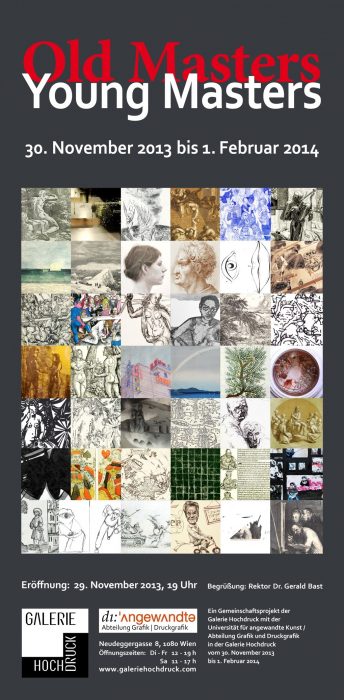

Im Dialog über Jahrhunderte hinweg entsteht ein neuer Zugang zur gegenwärtigen Praxis und den historischen Meisterwerken der Druckgrafik. Alte Meister, Junge Meister ist das Ergebnis einer Partnerschaft der Galerie Hochdruck und der Abteilung Grafik/Druckgrafik der Universität für angewandte Kunst Wien.

Michael Schneider

(aus „Alte Meister, Junge Meister“ AMBRA Verlag)

Eine Ausstellung in 3 Akten

Alte Meister – Junge Meister

Ein Gemeinschaftsprojekt der Galerie Hochdruck mit der Universität für angewandte Kunst Wien/ Abteilung Grafik und Druckgrafik in der Galerie Hochdruck, verlängert bis 22 März 2014

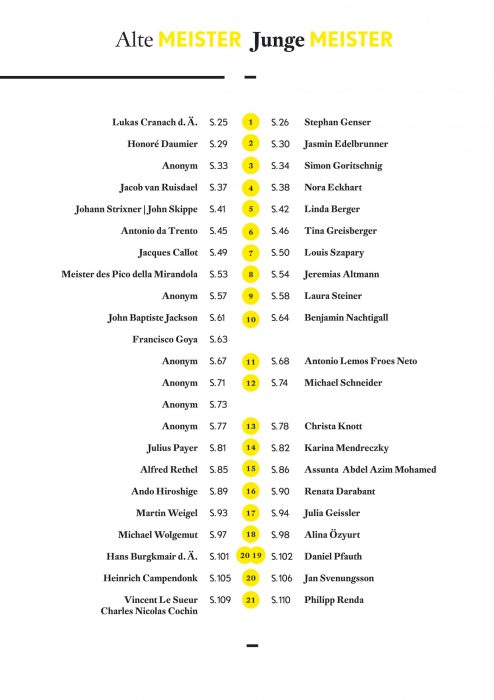

Die Idee zum Projekt „Old Masters – Young Masters“ wurde im Herbst 2012 aus dem Bestreben geboren, einer Auswahl von älteren grafischen Meisterblättern aus dem Inventar der Galerie Hochdruck ein zeitgenössisches Pendant gegenüberzustellen und in einer Ausstellung zu präsentieren. Erfreulicherweise sagten sowohl Jan Svenungsson – neuer Leiter der Abteilung Grafik und Druckgrafik an der Universität für angewandte Kunst in Wien, als auch Michael Schneider – Senior Artist an der selben Abteilung nicht nur ihre Mitarbeit spontan zu, sondern stellten auch in Aussicht, einerseits die mitwirkenden Studenten durch das Projekt auf Seiten der Universität zu führen, andererseits eigene Arbeiten beizusteuern. Es übertraf im Übrigen alle Erwartungen, dass nach einer Kennenlernphase, die sich über Frühling und Sommer 2013 erstreckte und in einen „heißen“ Arbeitsherbst mündete, insgesamt 19 Studenten eigene Werkideen präsentierten.

Die Idee war einfach und könnte unter dem Motto von Jean Gebser „Etwas Neues kann man nur finden, wenn man das Alte kennt“ gestanden haben. Im April 2013 wurden die potentiellen Teilnehmer erstmals mit ca. 70 „Altmeister“-Blättern unterschiedlichster Genres konfrontiert.

Vom Buchholzschnitt des 15. Jahrhunderts über einen aus 8 Platten zusammengesetzten Riesenholzschnitt von Hans Burgkmair, Blätter von Dürer, Cranach und Baldung, Clair-Obscur-Holzschnitte des italienischen Manierismus bis zu japanischen Farbholzschnitten, Karikaturen von Daumier und sogar alten Spielkarten konnte jeder Teilnehmer „sein“ Referenzblatt auswählen, um sich davon im weitesten Sinne zu einem eigenen Werk inspirieren zu lassen. Bei der Zusammenstellung der alten Blätter zeigte sich bald, dass der eher als kunstgeschichtlicher oder im Kunsthandel verankerte (Hilfs-)Begriff des „Altmeister-Blattes“ im Kopf eines jungen Künstlers durchaus auch mit dem frühen 20. Jahrhundert in Verbindung gebracht werden kann. Dies – am Rande bemerkt – als signifikantes Zeichen zunehmend beschleunigter Verfrachtung des eben noch als modern gegolten Habenden in die Sphäre des Musealen, also „Alten“. Trotzdem haben wir bewusst das 20. Jahrhundert ausgenommen, aber eine Erweiterung des „Altmeister“-Begriffes in Richtung des 19. Jahrhunderts (Daumier, Goya), als auch eine Erweiterung reiner Künstlergrafik um gebrauchsgrafische Arbeiten von hohem ästhetischen Wert und von teilweise anonymen Künstlern, z.B. Pflanzenabbildungen (bei Mattioli), physiologische Darstellungen (bei Lavater), Buchtitelgestaltungen (Holbein!), Landkarten oder auch historische Spielkarten zugelassen.

Die zur Auswahl stehenden Blätter konnten zunächst eine rein ästhetische Begutachtung erfahren, quasi als Ausstellungsrundgang ohne erklärende Texte. Daraufhin entstand meistens ein Dialog, bei dem auf der einen Seite aktuelle Interessen und künstlerische Tätigkeitsschwerpunkte der Teilnehmer zur Sprache kamen, andererseits die alten Blätter einer eingehenden Analyse auf formaler, technischer, ikonografischer und historisch-kontextueller Ebene unterzogen wurden.

Aktuelle Bezüge zur eigenen Situation herzustellen war ausdrücklich erwünscht, egal ob sich das auf die bevorzugte Technik, Vorlieben für historische Epochen oder inhaltliche Aspekte bezog, die von Fall zu Fall Assoziationen zur persönlichen Befindlichkeit hergestellt haben mögen. Die Teilnehmer hatten absolute Freiheit in der Wahl des Blattes, mit dem sie sich näher beschäftigen wollten und zu dem sie in dem zu schaffenden eigenen Werk in Dialog treten sollten. Ob das Ergebnis dieses Dialoges nahe an der Referenz bleiben oder weit davon wegführen sollte, blieb jedem Einzelnen selbst überlassen.

Insofern sollte das Projekt in keiner Weise als rein didaktische Fingerübung gesehen werden, sondern als Versuch, zeitgenössische künstlerische Produktion anhand historischer Vor- oder auch Nichtvorbilder intellektuell zu hinterfragen, diesen intellektuellen Prozess aber am Ende hinter sich zu lassen und zu einer rein künstlerischen Formulierung zu gelangen.

In zwei Fällen gab es auch den umgekehrten Weg, wo zu bereits existierenden Arbeiten korrespondierende Objekte aus dem Bestand der Galerie ausgewählt wurden. Dies geschah einmal im Falle eines Farbholzschnittes nach japanischem Vorbild, bei dem die Darstellung des Himmels zum zentralen Motiv gerät. Ihm zur Seite wird das Blatt von Hiroshige aus dem Zyklus „Berühmte Stätten in 60 Provinzen“ gestellt, wo in der Bucht von Tsushima ein Regenbogen aufgeht. Im anderen Fall ließ sich eine Künstlerin von Google Maps zu einem Radierzyklus inspirieren. Dieser erhält als Pendant den Renaissance-Bestseller „Von den Erfindern der Ding“ des Polydorus Vergilius Urbinas. Das zuerst 1499 auf Lateinisch erschienene und bald in fünf Sprachen übersetzte Buch wurde in einer Augsburger Edition von 1544 reich mit Holzschnitten geschmückt. Aufgeschlagen wird die Seite mit einer frühen Europakarte und der Überschrift:

„Wer erstlich die auszmessung der welt Geometriam und die rechnenkunst Arithmeticam erfundenn hab.“

Es gibt bis zur Eröffnung der Ausstellung, in der eine Möglichkeit des Dialoges zwischen alt und neu nicht zuletzt durch die Form einer bestimmten Hängung bzw. Aufstellung, aber eben wirklich nur e i n e von vielen Möglichkeiten sichtbar wird, noch ein großes Fragezeichen: Wie werden die jungen Künstler auf das von ihnen ausgesuchte Material reagieren? Welches Amalgam, welche Form, welcher „Parcours“, welches „Konzert“ wird sich aus den vielfältigen Sichtweisen und Einzelgesprächen zwischen alt und neu, alt und alt, neu und neu ergeben?

Der Ausgang ist bis zuletzt offen und macht dieses Projekt über die am 29. November zu eröffnende Schau hinaus spannend. In den Laden schlummern außerdem noch die nicht ausgewählten Blätter und in den Köpfen die in Zukunft noch zu schaffenden Werke.